ホーム > 取材記事

2022年10月29日(土曜日)

取材記事

<来迎寺本堂>

2022年。今年も残すところ2か月となりました。約 3 年にわたるコロナ禍も落ち着きを見せており、世間では大規模イベントや旅行などで人の動きが活発化。日常に戻りつつあります。

来迎寺でも来月、まだまだ規模を縮小しながらではありますが十夜法要を実施いたします。 また、今年は昨年一昨年とお休みをしていた余興(落語)を予定していますので、みなさまどうぞ楽しい時間をお過ごしいただければと思います。

そして今回、十夜法要の開催場所である「来迎寺本堂」で鑑賞できる寺院仏具や文化財を取材し、記事にまとめましたのであわせてご覧ください。

来迎寺本堂の「内陣」です。御本尊を安置している神聖な場所です。由緒あるお寺であることを感じさせる寺院仏具なども見応えあります。

<寺紋「三つ葉葵」の入った幕と、両脇の柱に「夫婦龍の名前(文字)が記された板」が掛けられています>

<阿弥陀三尊>

<阿弥陀三尊の左側に「法然上人」>

<右側に「高祖善導大師」>

内陣の右側奥には沢山の「仏像」が安置されています。明治時代まで地域にあったいくつかのお堂にまつられていたもののようです。天候やその他の理由でお堂は無くなりましたが、仏像は「来迎寺」に安置されています。

<(中央)お釈迦様、(左、右)釈迦三尊>

来迎寺参道付近にかつて建っていた釈迦堂の本尊だった仏像です

<(左)十二神将、(右)薬師如来>

<(左)十二神将、(中央)薬師如来、(右)青面金剛>

本堂外陣に掲げてある「龍の図」は、千葉県匝瑳市松山にある松山庭園美術館の此木三紅大 (コノキ ミクオ)先生の作品です。不思議な縁で当山に寄贈くださいました。

<縦約 2m、横約 5mもある「龍の図」。迫力があります>

外陣中央部の天井から吊り下げられている装飾物「天蓋(てんがい)」。仏絵の色が鮮やかです。ぜひ、下からご覧ください。

<来迎寺の本堂の天井は高さがあります>

<天蓋を真下から見上げるとこんな感じです>

内陣と外陣の間の「欄間」に彫刻があります。正面と右側、左側に3つ、鮮やかな青色が印象的です。

<正面の彫刻>

<龍が彫られています>

<本尊の上部にある彫刻はお花>

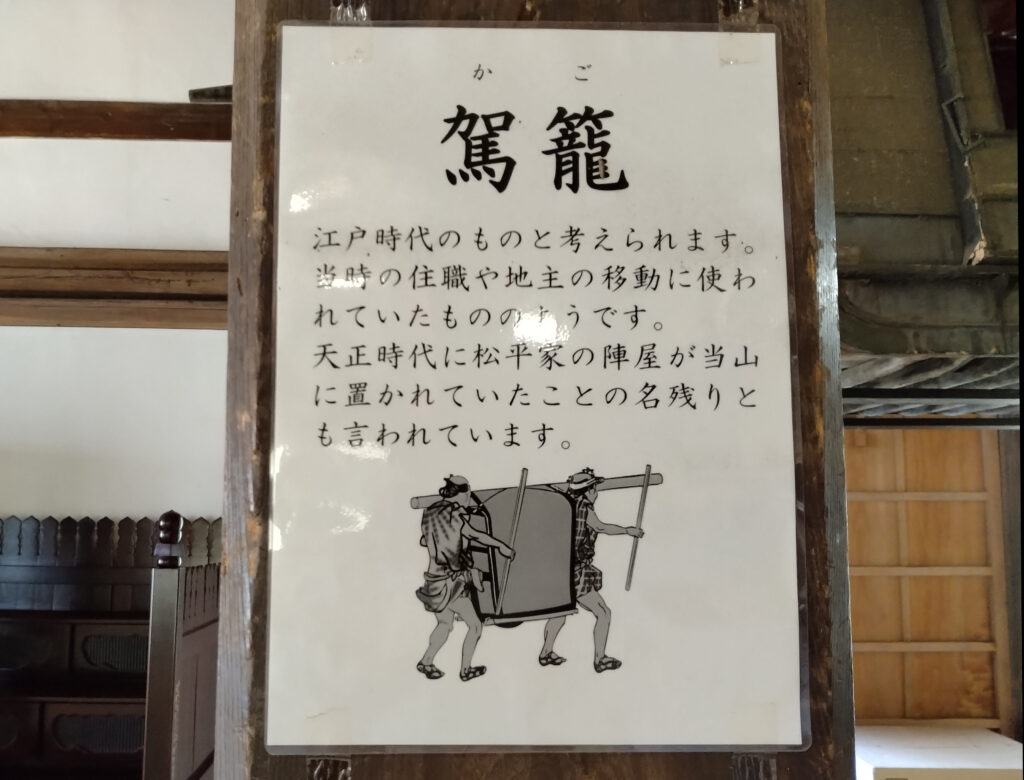

江戸時代のものと思われる「駕籠」が保管されています。当時の住職や地主などの移動に使われていたもののようです。

<実際に使用されていた駕籠。歴史を感じます>

<説明パネル>

元文元年(1736 年)に建設された「来迎寺」。当時の写真が残っています。建設当初は茅葺き屋根でした。

茅葺き屋根といえば世界遺産白川郷が有名です。本堂の歴史が感じられます。

<壁に掛けられたモノクロ写真>

<ノスタルジックな感情がわいてきます>

「来迎寺」は原生林だった土地を切り開いて建設されました。この時に原生林の中にあった楠の大木から六体の観音菩薩蔵が作られ、周辺地域をお守りする仏像として適所に置かれました。そのうちの一体が一番根本で作った「元木観世音」であり、厨子に入った状態で来迎寺本堂に安置されています。来迎寺にある仏像の中でも屈指の霊力を誇ると伝えられています。

<<<十夜法要御開帳日時のご案内>>>

令和4年11月15日(火)十夜法要で御開帳を行います。 どなたでもご参拝いただけます。拝観は十夜法要当日のみです。

詳細はこちらのページでもご案内しています

<厨子に入った状態で安置されています>

(取材日:2022 年 10 月 15 日)

***

<取材を終えて>

来迎寺本堂には、由緒ある寺院仏具や文化財など「見どころ」がたくさんあります。 来迎寺のあらましや、地域とのつながり、浄土宗の教えなど、それぞれに深い意味があり、 全体でみるとひとつのつながったエピソードになっているため、説明を聞けば聞くほどに興味を引きつけられていきます。

例えば、気軽にふらっと参拝に訪れた際に本堂も拝観する。そういった場合でも、 仏教に興味がない方でも、歴史や由緒を軸に鑑賞できるので十分楽しめます。

檀家さまだけではなく、誰もが気軽に参拝できる開かれたお寺「来迎寺」。 来月には十夜法要が行われます。今回ご紹介した本堂の見どころも、ぜひ、ご覧ください。

(取材・編集・執筆/Communication Smoothie)

■広報担当(取材・執筆者)

来迎寺の広報活動のお手伝いをしているコミュニケーションスムージーです。広報業務(情報発信)代行業、広告・宣伝物のデザイン業を行っています。

2022年12月25日(日)9時から10時15分

■場所

来迎寺 本堂

■参加費

1,000円■お申し込み方法

お電話またはメールにてご予約くださいTEL. 0478-83-9319

Mail. info@raikoji.com