ホーム > 取材記事

2022年10月05日(水曜日)

取材記事

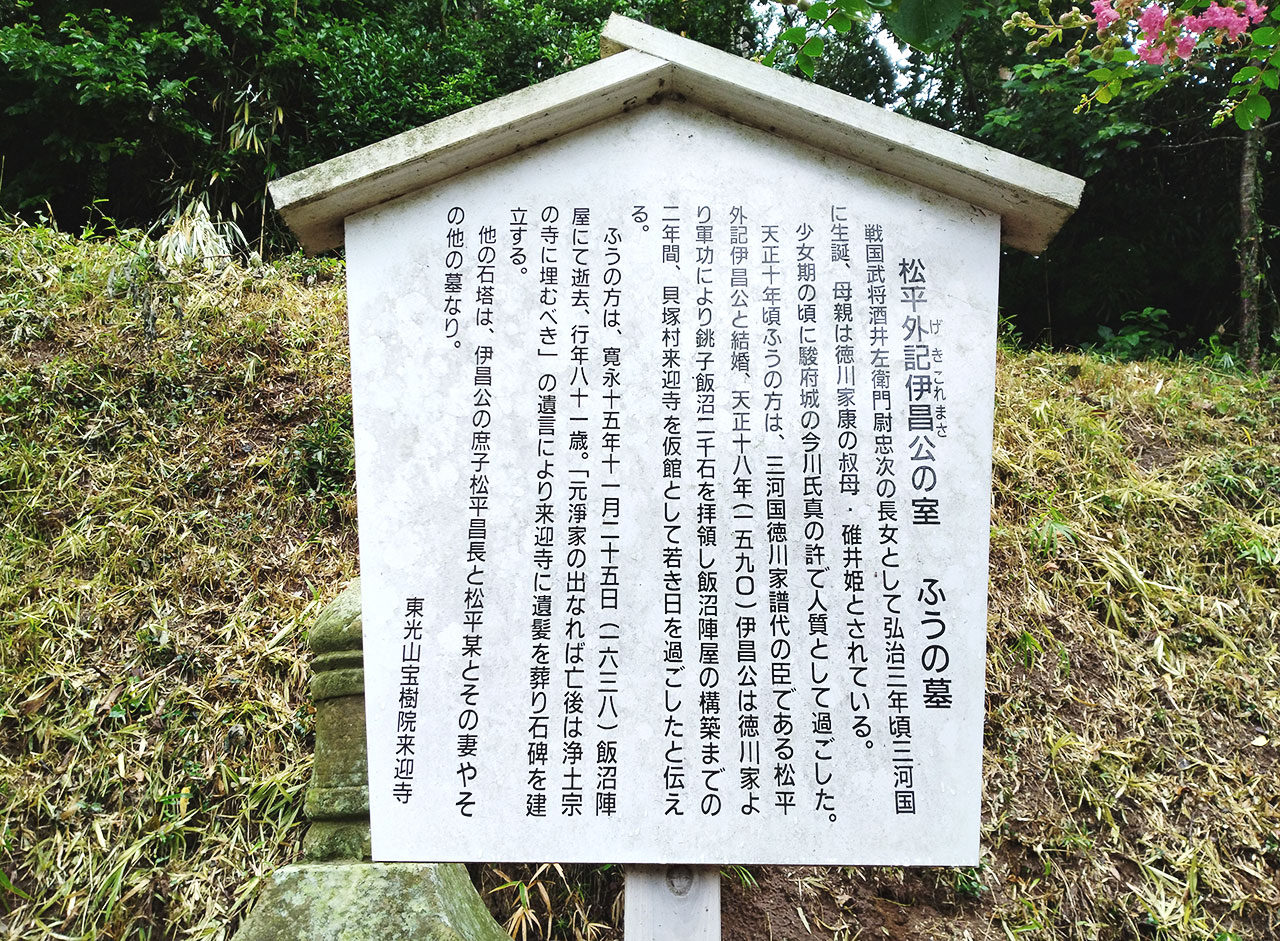

<「おふうの墓」の案内板>

源氏・徳川家ゆかりの古刹「来迎寺」。

以前の取材記事で源氏とのゆかりをご紹介させていただきましたが、来迎寺は徳川家との縁も大変深いお寺です。

本記事では「来迎寺と徳川家をつなぐエピソード」と題し、住職からお話を伺った5つの縁をご紹介します。

【来迎寺と徳川家をつなぐ5つのエピソード】 1. おふうの遺言(お墓) 2. 飯沼に本拠地を構築している2年間を来迎寺で過ごしていた 3. おふう寄贈の「掛け軸」 4. おふうと家康の位牌が本堂に 5. 徳川家2代目の葬儀に来迎寺の当時の住職が参加している

来迎寺の境内に「おふうの墓」があります。「おふう」は徳川家康の重臣であった酒井忠次の長女として生まれ、のちに家康の養女となった女性です。また、徳川家康とは従兄弟関係にあたり(おふうの母は家康の叔母「碓井姫」)、家康の家臣である「松平外気伊昌公」と結婚、血縁の近い間柄にあります。

あとの文にて触れますが、松平外気伊昌公とおふうは若い日々の一時期を「来迎寺」で過ごされていました。その間に「浄土宗」に帰依されたおふうは晩年、“浄土宗のお寺にお墓を立ててほしい“との遺言を残します。その遺言に従い、かつて過ごしていた「来迎寺」にお墓が建てられました。

「おふうの墓」墓所。並列して墓石が五つ並んでいます。真ん中の大きい墓石が「おふうの墓」で遺髪や遺骨が納められています。左右両隣の小さな墓石は、おふうの親族などが埋葬されています。

天正 10 年(1582 年)、夫である松平伊昌公は、いくさで立てた手柄により家康から銚子飯沼(現:千葉県銚子市の飯沼地区)に二千石の土地を与えられます。おふうは伊昌公とともに、飯沼に陣屋を構築するまでの二年間を「来迎寺」を仮館とし、日々を過ごしたとされています。

現在の来迎寺本堂はおふうが暮らしていた後に建て替えられたものですが、この場所で暮らされていたことに想いを馳せると、感慨深いものがあります。

来迎寺には、おふうより寄贈された「掛け軸」が保存されています。 3畳ほどの大きさの掛け軸が4枚あり、2枚がおふう個人から、もう2枚は松平家からの寄贈品です。

おふう個人から寄贈された「曼荼羅の掛け軸」。写真は数年前にお披露目したときに撮影したものです。大きさが畳3畳ほどあり圧巻です(通常は非公開)

本堂には徳川家康とおふうの位牌が安置されています。この位牌はどなたさまもご覧いただけます。

位牌壇最上部に安置されている三つの位牌。中央と左側がおふう、右側がおふうが持っていたとされる徳川家康の位牌です。おふうが、養父であった父家康の菩提を願い、日々大切にご供養されていたことが思い浮かびます。

徳川家康・おふうの次の世代である、江戸幕府第2代征夷大将軍「徳川秀忠」の葬儀が、東京・増上寺で行われました。その葬儀に、来迎寺の当時の住職が参加し、お役を勤められたと伝えられています。

***

<取材を終えて>

取材中「なぜ、松平伊昌公とおふうさんは、来迎寺を仮の館に選んだのでしょうか?」とお聞きしたところ、「史料には、そのいきさつなど経緯については残っていないのですが…」の言葉の後に、住職ならではの考えをお聞かせくださいました。

「そもそも、当時、長期間に渡って宿泊できるような宿というものがなかったという点がひとつあると思います。あとは、地理的な問題でしょうか。来迎寺はご覧のとおり、周りが山に囲まれて起伏のある立地にありますので、“敵に攻められにくい“というのが、選ばれた理由なのではないかと思っています」

:::

本文記事でご紹介した「来迎寺と徳川家のつながり5つのエピソード」では、一期一会的な関係性ではなく、継続的な関係性が築かれていたことが伺える内容でしたが、その背後には他にはない唯一無二の「来迎寺の立地的メリット」が大きな安心感を生み出していて、今も変わらず存在している尊さを感じます。

来年2023年の大河ドラマは「どうする家康」とのことで、さらに徳川家康に注目が集まる一年になることでしょう。

徳川家ゆかりの古刹、来迎寺にお参りされて、来迎寺に暮らしていたおふうの姿に思いをはせてみるのも良いですね。ぜひ、お気軽にお越しください。

(取材日:2022年7月26日)

(取材・編集・執筆/Communication Smoothie)

■広報担当(取材・執筆者)

来迎寺の広報活動のお手伝いをしているコミュニケーションスムージーです。広報業務(情報発信)代行業、広告・宣伝物のデザイン業を行っています。